Producir menos basura y clasificarla es un gran reto que se puede lograr

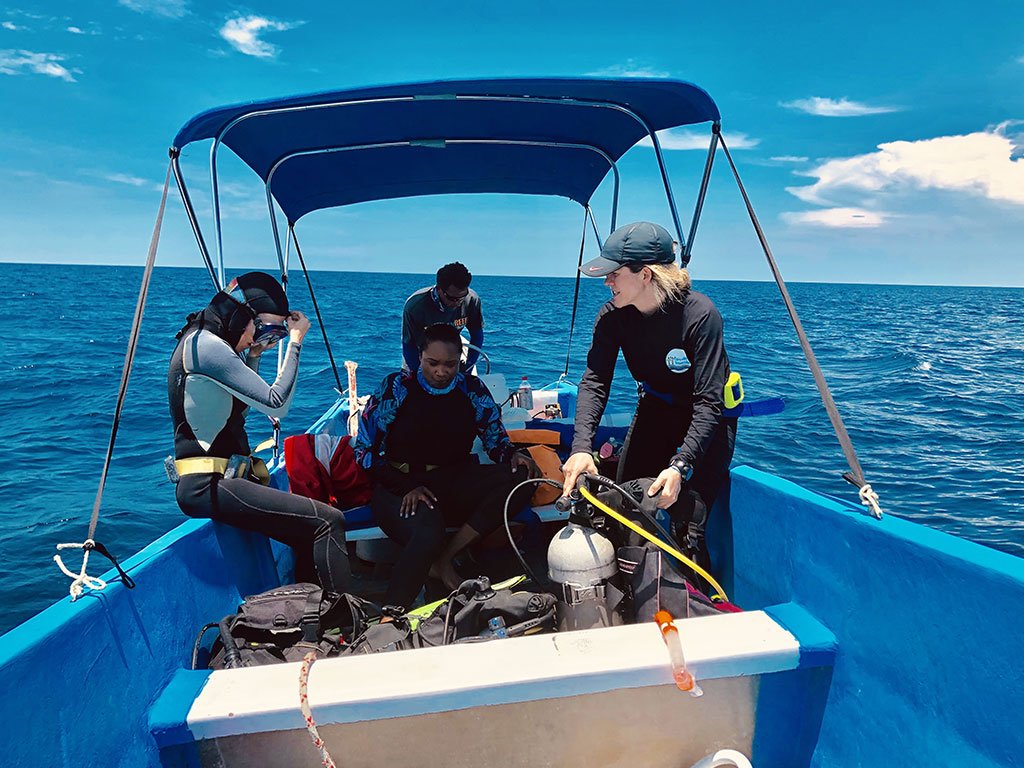

Colaboradores de BICA-Roatán y del hotel Mayan Princess en la isla de Roatán, Honduras, realizan un muestreo de la basura que producen. Foto: BICA-Roatán

Por Lucy Calderón

En varias comunidades costeras de la región que abarca el Arrecife Mesoamericano, el manejo adecuado de residuos sólidos es prácticamente inexistente y la isla de Roatán en Honduras no es la excepción.

“El servicio de extracción de basura lo efectúa semanalmente la Municipalidad. Pero los residuos, además de no ir clasificados, llegan directo a un botadero a cielo abierto situado al lado de un humedal y frente a un manglar, por lo que los lixiviados terminan en el mar y en el arrecife de coral”, relata Gisselle Brady, directora de programas de Bay Island Conservation Association (BICA-Roatán).

Para apoyar en la solución de dicha problemática, que afecta tanto a los ecosistemas marinos como a las personas que trabajan separando los residuos sólidos que ahí llegan, BICA-Roatán con apoyo del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés) impulsaron el proyecto: Promoción de nuevas actividades productivas y educación ambiental relacionada al reciclaje de materiales descartados para el manejo adecuado de los desechos sólidos (Fase I y II).

El citado proyecto obtuvo financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones de MAR Fund en su décima y décimo primera convocatoria y, a través del trabajo de Gisselle y de Nikita Johnson, coordinadora del Programa de Desarrollo Comunitario de BICA-Roatán, junto con Laura Palmese de la Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), han logrado significativos avances.

Los recicladores merecen respeto

Integrantes de la Asociación de Recicladores de Roatán junto a regidores de la isla e integrantes de otras instituciones que los apoyan. Foto: BICA-Roatán

Las personas que recolectan basura -conocidas popularmente como pepenadores-, por lo general tienen baja escolaridad y están “acostumbradas” a pasarla en el vertedero porque es lo único que les permite tener ingresos para ellas y sus familias. Además, tienen baja autoestima y pocas veces vislumbran oportunidades de superación. Entonces, en el marco del proyecto mencionado, Nikita abordó con ellas el tema de la autopercepción, para que aprendan a quererse y valorarse, y reconozcan la importancia de la tarea que realizan.

Otro punto en el que ambas profesionales han estado haciendo énfasis en Roatán, es que la comunidad empiece a llamarles recicladores en lugar de pepenadores. De acuerdo con Gisselle, este cambio en la visión de la gente es vital para incrementar su autoestima y para que el resto de la población los vea y trate con el respeto que se merecen.

Para reforzar sus habilidades, también se les han impartido charlas y talleres sobre trabajo en equipo y resolución de conflictos. Asimismo, han recibido entrenamiento acerca de los efectos de la basura en la salud humana y cómo efectuar el reciclaje de forma segura.

Recicladores de Roatán participan en taller sobre los efectos de la basura en la salud humana. Foto: Nikita Johnson

Recicladores de Roatán reciben capacitación sobre la importancia del trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Foto: Nikita Johnson

Gracias al apoyo de MAR Fund, BICA-Roatán organizó, por medio del proyecto, un intercambio con un reciclador colombiano, quien explicó a sus colegas recicladores de Roatán, la manera en que el gremio de este sector trabaja en ese país.

Intercambio con el reciclador colombiano. Foto: Laura Palmese

“La finalidad de estas capacitaciones impartidas por BICA-Roatán a los recicladores fue empoderarlos en sus actividades, que conozcan la importancia de tener un espacio de trabajo más digno y seguro y sean conscientes de sus derechos como trabajadores y los demanden. También se consiguieron y entregaron a cada reciclador equipos de seguridad necesarios para realizar su labor tales como guantes, anteojos, gorras, botas y uniformes. A la vez, se les está motivando a usar las bicicletas que se les construyeron para visitar las comunidades y negocios de la isla y colectar, en las canastas adicionadas, los residuos debidamente clasificados. Todo esto ha sido posible con el apoyo de MAR Fund”, explica Gisselle.

Integrantes de la Asociación de Recicladores de Roatán (ARR) reciben las bicicletas que les servirán para recolectar los materiales reciclables. Foto: Nikita Johnson

Los recicladores también recibieron guantes y botas para realizar su trabajo. Foto: Nikita Johnson

Educación ambiental es clave

Cimentar el amor y respeto por la naturaleza es posible a través de la educación,

porque, como bien reza un dicho, “se valora lo que se conoce”. Por eso, a siete centros educativos de Roatán con más de 200 estudiantes se les sensibilizó en la temática, a través de la metodología Roots and Shoots del Instituto Jane Goodall, explica Gisselle.

Elaboración de pinturas sobre madera en la escuela Sabio Cacho, Colonia Smith. Foto: BICA-Roatán

Presentación de títeres para los estudiantes de la escuela de Toribio Bustillo. Foto: BICA-Roatán

Charla sobre reciclaje en la escuela Modelo Sandy Bay. Foto: BICA-Roatán

Entrega de estaciones de reciclaje a la escuela Isidro Sabio Cacho (Colonia Smith y Crawfish Rock) en julio 2019. Foto: BICA-Roatán

También se organizaron giras ambientales y desde 2018 se efectúa una vez por año, la carrera “Acrópora” con el lema: Roatán sin plástico, una actividad comunitaria para fomentar la educación ambiental y reducir el uso de plástico en la isla. En la primera convocatoria, a cada participante se le entregó un kit que contenía una camiseta, una botella reusable y una pajilla de bambú. En 2019, el kit tenía los dos primeros artículos mencionados más un juego portátil de tenedor y cuchara de acero inoxidable.

Carrera «Acrópora». Foto: BICA-Roatán

Todos los corredores inscritos a las distintas categorías (desde 2, 5, 10 hasta 20 kilómetros), reciben una medalla. Los ganadores obtienen un trofeo, un premio monetario y una bolsa reutilizable con un premio sorpresa.

El mayor sueño: tener un centro de reciclaje

Entrevistan a los recicladores acerca de su trabajo, en el actual vertedero de Roatán. Foto: BICA-Roatán

Giselle comenta que otro de los logros que permitió el financiamiento recibido de MAR Fund es la creación de un reglamento consensuado para los recicladores.

En este reglamento se establece -entre otras disposiciones- que ya no se permitirá la presencia de niños en el botadero (hay quienes trabajaban ahí con toda su familia). Además, se debe dialogar y llegar a acuerdos con las autoridades municipales con relación a las ordenanzas que estas emitan sobre el tema.

Según comenta Gisselle, en 2018 hubo un enfrentamiento entre recicladores y representantes de la municipalidad, porque estos últimos querían sacarlos del vertedero -por la inseguridad del lugar y porque estaban evaluando la idea de usar incineradores para deshacerse de la basura- pero sin darles otra alternativa de subsistencia.

Entonces, BICA-Roatán intervino y, junto con los recicladores, plantearon una propuesta al alcalde para que pudieran quedarse con su trabajo. El acuerdo fue que mientras la alcaldía construya el nuevo relleno sanitario, ellos acatarán el reglamento antes descrito y, además solicitaron la construcción de un centro de separación de desechos sólidos a la par del nuevo vertedero. La idea es que ahí ellos puedan darle un valor agregado al material que separen, convirtiéndolo en otros productos. El plástico se puede transformar en sustancia líquida y a partir de esta fabricar adoquines o colectores de basura para vender a San Pedro Sula. A la fecha aún esperan la respuesta del alcalde sobre la propuesta que le realizaron.

Otros logros alcanzados, recomendaciones y planes para el futuro

Celebración del Día del Reciclador, 7 de marzo de 2020. Foto: BICA-Roatán

BICA-Roatán logró la aprobación de ordenanzas municipales que prohíben el uso de poliestireno expandido también llamado duropor o estereofón, bolsas y pajillas plásticas. Tanto Gisselle como Nikita apoyan a esta iniciativa y están observando que la misma ha tenido un impacto positivo para el ambiente. Sin embargo, ellas recomiendan a las autoridades locales de Roatán incluirlas en la formulación o socialización de ordenanzas similares y que analicen el plazo en que las pondrán en vigencia. De esta manera, habrá tiempo suficiente para socializar el cambio y adaptarse al mismo, al igual que encontrar soluciones viables para la comunidad, como por ejemplo un sustituto al material no permitido.

BICA-Roatán también solicita al alcalde actual su apoyo para aprobar la ordenanza de separación de residuos en las propriedades públicas y privadas porque esta, sin ninguna duda, ayudaría a mejorar la vida de los recicladores y el manejo del nuevo vertedero.

En el tema de educación ambiental, BICA-Roatán espera que el Ministerio de Educación hondureño apruebe su solicitud de incluir un curso sobre reciclaje y clasificación de residuos sólidos en la planilla escolar. También buscan que el curso sea específico para todas las Islas de la Bahía, pues al ser islas, el tratamiento final de la basura no puede ser igual al que se hace en tierra firme, tomando en cuenta que está muy cerca el mar y hay que evitar que lo contamine

Los recicladores están actualmente trabajando en recopilar información sobre el tipo de material que colectan para formar así una línea base de la basura que llega al vertedero y continuarán aprendiendo cómo manejar un negocio. Nikita los visita semanalmente para conocer sus avances de acuerdo con las capacitaciones que han recibido.

BICA-Roatán sometió una nueva propuesta al programa de Pequeñas Donaciones de MAR Fund, la cual también fue aprobada y recibirá financiamiento para fortalecer a la asociación de recicladores que BICA-Roatán, junto con Laura Palmese de ELAW ayudaron a crear y concretar el 22 de octubre de 2018.

Primera Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Recicladores de Roatán realizada el 22 de junio de 2019. Foto: BICA-Roatán

La chispa se mantendrá encendida

Para Giselle, la obtención de los fondos proporcionados por MAR Fund ha sido como una chispa que encendió e incrementó sus deseos de apoyar la mejora del manejo de los desechos sólidos en la isla de Roatán, que ahora es ejemplo en todo Honduras.

Nikita coincide en señalar que los financiamientos recibidos han contribuido a mejorar muchas vidas. “Cuando inicié a trabajar en este proyecto recién había egresado de la universidad. Participar en las actividades me ayudó a abrir los ojos ante la problemática que mi isla tenía y sobre la cual no había efectuado mayor acción para cambiarla. Tampoco conocía la existencia de los recicladores y trabajar con ellos me ha cambiado en muchos aspectos, profesional y personalmente”.

Es así como estas dos mujeres, orgullosas de ser isleñas, esperan incidir en el bienestar de su comunidad y de los magníficos ecosistemas marinos de los que disfrutan desde su niñez.

El Fondo SAM trabaja desde casa

RISE UP una llamada azul a la acción – ¡ALCÉMONOS POR EL OCÉANO!

Proyecto apícola mejora la vida de varias familias de la aldea Corozal en Roatán, Honduras

Juana Flores, vicepresidenta de la Asociación de Apicultores de Corozal (APICOR), en Roatán Honduras, exhibe los productos a base de miel de abeja que elaboran en la asociación. Foto: APICOR

Por Lucy Calderón

Cuando la señora Juana Carolina Flores Lobo, vecina de la aldea Corozal, situada en la isla de Roatán, Honduras, escuchó la propuesta de aprender a trabajar con abejas para producir miel y así obtener un ulterior ingreso para su familia, no lo pensó dos veces y se anotó.

Desde ese día en 2014, Juanita -como la llaman con cariño quienes la conocen- no se arrepiente. “La apicultura es lo máximo. No solo ofrece un sustento económico a quienes la practicamos, sino también le da vida al planeta”, asegura con total convencimiento.

¿Cómo surge el emprendimiento apícola?

En 2013, integrantes del Parque Marino de Roatán (Roatan Marine Park – RMP) con apoyo del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, por sus siglas en inglés) a través del proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica, Fase I, presentaron el proyecto apícola -como alternativa económica-, a los pescadores de Corozal, pueblo en el cual la mayoría de las personas (70%) vive de la pesca y captura de langosta y caracol, mientras el resto (30%) vive de la agricultura.

Según relata Juanita, los pescadores, emocionados y muy contentos por esta oportunidad, pensaron que tendrían un ingreso inmediato y semanal. Sin embargo, todo emprendimiento necesita paciencia, tiempo y dedicación y, al darse cuenta de que los resultados no daban ganancia como esperaban, se desilusionaron y el proyecto no cuajó.

Entonces, debido a que se contaba con cuatro colmenas y con un estudio de viabilidad y de mercado que indicaba la factibilidad de impulsar la iniciativa y darles seguimiento a las actividades iniciadas en 2013, en 2014 se procedió a fortalecer todo el proceso: se contrató a un técnico que capacitaría a las personas interesadas en participar en el proyecto apícola, se compró el equipo necesario y se instalaron más colmenas.

En marzo de 2014, cuando el equipo del RMP, siempre con el apoyo de MAR Fund, convocó nuevamente a la comunidad para impulsar el proyecto apícola, Juanita se apuntó para participar junto a otras familias.

Entre 2014 y 2017 las señoras que trabajaron en el proyecto apícola lograron varias cosechas de miel y comenzaron a comercializarla con amigos y conocidos. A la vez, se organizaron talleres y capacitaciones sobre gestión de empresas y producción de miel de abejas, además de apoyar en la compra de equipo y materia prima y en la construcción de la planta para procesar los productos derivados. Y se integró la Asociación Apicultores de Corozal o APICOR.

Posteriormente, para continuar este exitoso proyecto, la APICOR -por medio de RMP- participó en la décima convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones de MAR Fund y resultó ganador.

El proyecto propuesto: Alternativa apícola para la conservación y desarrollo sostenible de mi comunidad, obtuvo financiamiento y este le permitió a la APICOR mejorar las instalaciones de la planta para procesar la miel, comprar equipo para diversificar su producción y fabricar champús, jabones y cremas. También establecieron dentro del área de trabajo una bodega para almacenamiento de materia prima y adquirieron nuevas colmenas. Además, compraron siete trajes de protección para usar en el apiario y formalizaron legalmente la empresa.

Isidro Flores, presidente de la APICOR muestra uno de los panales de su apiario. Foto: APICOR

Juanita indica que durante estos años ha aprendido mucho acerca de las abejas y ese conocimiento se lo ha transmitido a sus tres hijos, aunque solo al más pequeño -de 9 años- le ha interesado más este tema y le ha expresado su deseo de dedicarse a la apicultura cuando sea mayor.

Ella explica que se siente “poderosa” cuando pone en práctica las técnicas para convivir con estos insectos polinizadores y obtener la miel con la cual se fabrican los distintos productos como miel, miel balsámica, miel con panal, jabón, champús y crema. Estos productos los comercializa junto con quienes persistieron en el proyecto y formaron la APICOR.

Juanita Flores viste su traje de protección para trabajar con las abejas. Foto: APICOR

En la actualidad, la APICOR está integrada por seis mujeres y cuatro hombres. Juanita es la vicepresidenta e Isidro Flores, pescador, es el presidente. “Él siempre nos ayuda y motiva a seguir adelante. Además, somos un grupo que se lleva bien, trabajamos en equipo y hemos aprendido a mantenernos unidos”, indica Juanita.

De acuerdo con Juanita, “si no hubiera sido por el apoyo de MAR Fund, no hubiéramos podido comprar el equipo con el que elaboramos nuestros productos y estaríamos buscando de qué vivir”.

“De MAR Fund nos dijeron: ´echen adelante la empresa´, y eso es lo que hasta el momento hemos hecho”, añade Juanita.

Nuevas metas, nuevos retos

Los integrantes de la APICOR tienen muchas expectativas para crecer personal y empresarialmente.

El actual terreno donde la APICOR tiene su planta de procesamiento de miel lo donó don Isidro. Sin embargo, el espacio les queda pequeño ya que la empresa está creciendo, así que los integrantes de la asociación están buscando financiamiento para comprar un nuevo terreno y construir otra bodega. Además, están poniendo las bases para organizar recorridos guiados a turistas nacionales y/o extranjeros que quieran visitar la granja donde están los apiarios.

Asimismo, para este 2020 tienen planificado empezar a producir bloqueador solar y acondicionador a base de miel.

Según dice Juanita, con la venta de los productos Island Honey les ha ido excelente. Siempre se mantienen abastecidos, porque de pronto surgen las ferias de artesanos de la comunidad y la APICOR es invitada a comercializarlos ahí. Desde el inicio del proyecto, los productos también son vendidos en la tienda del RMP.

Una vez al mes instalan su puesto de venta en Roatan Island Breweing Co., empresa que fabrica cerveza artesanal y que está situada a tres kilómetros de donde viven. Ahí no les cobran por el espacio que ocupen y las ayudan haciéndoles descuento por los alimentos y bebidas que consuman en el lugar.

Doris Flores, integrante de la APICOR, muestra la miel, jabón, crema y champú que fabrican en APICOR y que comercializan bajo la marca Island Honey. Foto: APICOR

A los estudiantes que visitan la planta y/o el apiario no les cobran el ingreso, solo les piden comprar alguno de los productos que elaboran.

Jóvenes de las escuelas de la comunidad visitan el apiario y la planta de la APICOR para conocer la importancia de proteger a las abejas. Foto: APICOR

Crema, champú y jabón Island Honey, cien por ciento naturales. Foto: APICOR

En cuanto a la mejor época de venta, Juanita dice que es de octubre a diciembre, cuando llueve en la aldea y hay más gente que presenta resfriados o tos. Durante esos meses, la miel tradicional y la balsámica tienen mucha demanda, es un éxito, dice con alegría.

Otra fuente de ingresos para la APICOR es el rescate de colmenas. Los vecinos que tienen en sus casas panales los llaman para que se los lleven. Juanita relata que esta no es una tarea fácil y a veces les toma hasta seis horas terminarla. Sin embargo, lo hacen con gusto y según sea el caso, pueden cobrar hasta US$150.

En la APICOR también se encargan de rescatar panales alojados en escuelas o viviendas. Foto: APICOR

La naturaleza es agradecida

Además del ingreso económico que representa la apicultura para Juanita y sus colegas de la APICOR, esta práctica ha contribuido a que haya más frutas en la aldea y en la Isla de Roatán.

Juanita dice que la floración de árboles frutales y plantas silvestres en su comunidad ha incrementado y esto ayuda para que en los meses de invierno las abejas no tengan que ser alimentadas por completo con fórmula artificial. Como consecuencia, la miel que producen tiene un sabor multifloral y un color ámbar único, aspectos que les comentan y resaltan mucho los compradores.

La miel de la APICOR es bastante cotizada por turistas locales y extranjeros. Foto: APICOR

Para finalizar, Juanita extiende una cordial invitación para que cuando visiten Corozal, también lleguen a la planta y al apiario de la APICOR y adquieran alguno de los productos que ofrecen, porque no solo endulzarán su día, sino también aportarán al sustento de las familias en la comunidad.

Para información sobre dónde adquirir los productos de la APICOR pueden contactar a Yuri Rivera, Coordinadora de Desarrollo Comunitario del Parque Marino de Roatán. Teléfono +504-9430-3196 Correo electrónico: yuri.rivera@roatanmarinepark.org

El Programa de Liderazgo SAM transforma vidas

Grupo de seleccionados en la cohorte 2019. Foto: Fernando Rodríguez

Por Lucy Calderón

“Crear agentes de cambio, una masa crítica de personas conscientes del contexto socio económico y ambiental en la región del Arrecife Mesoamericano y que estén buscando las herramientas, conocimientos, contactos y habilidades para ser defensores del ambiente es la meta principal del Programa de Liderazgo SAM, el cual transforma vidas”, señala su directora María Eugenia “Maru” Arreola.

“Los y las líderes me lo dicen: este programa me cambió la vida. Pero no solo a ellos. También se fortalecen las organizaciones en las que trabajan y las comunidades que habitan. Se experimenta un efecto dominó gracias a las capacitaciones que les ofrecemos”, añade la profesional.

Según relata Maru, el Programa de Liderazgo SAM se lanzó en 2010 con el apoyo de la Fundación Summit que, siempre ha sido su principal patrocinador, y ha sido liderado por el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza (FMCN). También ha contado con la asesoría técnica de María José González, directora ejecutiva del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, por sus siglas en inglés) y el apoyo financiero de este último desde 2018.

A través de los años y de acuerdo con el tema que se promueva en cada convocatoria, otros donantes se han unido. El enfoque temático anual lo decide el comité ejecutivo del programa. Los aspirantes participan con una idea de proyecto que se desarrolla y fortalece a lo largo del ciclo de capacitación, el cual dura un año.

Durante ese tiempo, entre 12 y 20 líderes por generación se reúnen en talleres presenciales y luego reciben capacitaciones y mentoría a distancia para fortalecer sus proyectos. El compromiso de un líder al ser aceptado es diseñar e implementar un proyecto de alto impacto.

“Por eso, nuestra misión es buscar el talento joven que existe en los cuatro países que abarca el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Encontrar a quienes tienen el compromiso y las ganas de impulsar iniciativas de conservación marina y costera en la región”, dice con entusiasmo Maru.

.

“Liderazgo SAM ha sido mi proyecto de vida en los últimos 10 años y me siento muy afortunada de haber sido seleccionada para dirigirlo y seguir aquí”. María Eugenia Arreola. Foto: Lucy Calderón/MAR Fund

¿Qué es más importante: el líder o el proyecto?

María Eugenia explica que desde el inicio del programa sus impulsores han discutido a qué debían darle más peso: ¿al proyecto o a los aspirantes? A lo largo de los años, se dieron cuenta de que una propuesta no funcionará sin su líder y a la vez, se puede tener un líder increíble que no tenga la capacidad de impulsar proyectos exitosos. Entonces, a través de las entrevistas que hacen a los participantes seleccionan a quienes tengan las ideas y el compromiso para concretarlas.

Aunque al principio Maru viajaba a los lugares de origen de los candidatos para entrevistarlos, debido a la inversión económica que esto representa, ya no lo hace. En la actualidad, ella y su equipo aprovechan la tecnología disponible y efectúan las entrevistas por Zoom, WhatsApp o Skype.

En cuanto a quiénes han sido aceptados y/o pueden enviar su solicitud para participar en el programa de liderazgo, Maru explica que son jóvenes de diversos orígenes, profesiones y sectores como el gubernamental y académico. También hay líderes colaboradores de organizaciones no gubernamentales y privadas; consultores con profesiones tales como arquitectura, ingeniería ambiental, comunicación, turismo, abogacía, biología, o bien, líderes comunitarios, pescadores e hijos de pescadores, pero con un interés compartido: la conservación del SAM. Esta diversidad de participantes permite el intercambio de opiniones, perspectivas y experiencias en torno a los temas abordados.

El costo de participación en el programa es de US$3,500. Cada año hay espacio para 20 aspirantes, aunque solo se otorgan 12 becas. Sin embargo, si la organización para la cual trabaja el candidato decide apoyarlo, puede cubrir esa inversión. La convocatoria se abre entre abril y mayo y el programa se ejecuta de agosto a agosto.

¿Qué aprenden los líderes SAM?

Generación de líderes SAM 2018. Foto: Lorenzo Rosenzweig

El Programa de Liderazgo SAM ofrece a los participantes la oportunidad de vivir experiencias del mundo real, practicar y desarrollar habilidades de liderazgo personal, profesional y ambiental.

En las capacitaciones presenciales y a distancia los seleccionados reciben entrenamiento acerca de cómo se diseña un proyecto, cómo movilizar recursos y recaudar fondos, la mejor manera de contar historias, hablar en público, hacer incidencia en política pública, negociar y resolver conflictos, entre otros temas.

De acuerdo con Maru, mientras se empodera a ese grupo de líderes de opinión y defensores ambientales con posiciones sólidas y grandes ideas, se está vinculando a los cuatro países del SAM, porque los proyectos que han propuesto buscan solucionar una problemática común en la región. “Los participantes se conocen y reconocen que tienen retos similares por lo que generan ideas para llevar a cabo mejores prácticas y soluciones. Crean sinergias entre distintas generaciones y la suya propia”.

Maru comenta que quienes egresan del Programa de Liderazgo SAM lo hacen con habilidades que les permitirán impulsar proyectos de conservación toda su vida, incluso aunque no sean enfocados en temas marino-costeros. También tendrán habilidades de liderazgo; sabrán perfectamente qué estilo de liderazgo poseen, cuáles son sus debilidades y fortalezas, sus áreas de oportunidad, cómo responden a situaciones difíciles, cómo generan grupos y equipos, cómo motivan y son motivados, porque un líder debe conocerse bien para incidir e interactuar con los demás, asegura.

A la fecha, el programa ha capacitado a 103 líderes. En nueve años se han implementado más de 65 proyectos. Veinticinco participantes han incidido en políticas públicas. Veinticinco han recibido algún tipo de apoyo de MAR Fund o han sido contratados como consultores. Hay más de 35 trabajando en áreas marino-protegidas. Setenta han crecido profesionalmente adquiriendo puestos de mayor responsabilidad o nivel, y gracias a que están implementando proyectos de conservación también están generando indicadores de impacto.

¿Cómo se combina el conocimiento científico con el tradicional?

El conocimiento comunitario o ancestral que tienen los pescadores muchas veces es más amplio que lo que se aprende en una maestría. “Imagínate la riqueza de una generación de líderes donde se conjugan diferentes perspectivas y puntos de vista para analizar una problemática. Se produce una discusión riquísima”, asegura Maru.

“Para medir el impacto del programa, se les hace una encuesta de entrada y se da seguimiento tanto al desarrollo profesional de los líderes como a los proyectos que implementan, más allá del ciclo de su capacitación. En las capacitaciones se trata de encontrar el punto medio para que quienes no tienen estudios académicos puedan adquirir el conocimiento y no se sientan rezagados. Y según nuestra experiencia, todos se adaptan y apoyan”, dice Maru.

Oportunidades y retos

Arrecifes de coral en Isla Mujeres, México. Foto: Valeria Mas/Asociación Mexicana de Imagen Subacuática, A. C.

Maru comenta que mantiene constante comunicación con los líderes del programa y les pide que le cuenten cómo van sus carreras profesionales e iniciativas, porque ella también tiene que darle cuenta de su inversión a los donantes. En muchos casos, a través de sus reportes ha sido posible conseguir más financiamiento para los proyectos específicos de los líderes.

Y conseguir fondos para la operación del programa es precisamente el mayor reto del programa. Primero, porque el tema ambiental no está en la agenda de los países y segundo, porque el tema marino tampoco es una prioridad, asegura Maru.

“No hemos sido efectivos en comunicar la importancia de cuidar los recursos marinos y costeros y los servicios y beneficios que nos proveen. Quizás las cosas cambien en la medida que entendamos que los arrecifes nos dan alimento, las playas blancas y ese mar color turquesa, del cual depende nuestra economía, y por el cual miles de turistas pagan millones de pesos y dólares”, dice Maru.

En abril se abrirá la convocatoria para la generación 2020. María Eugenia además está buscando recursos para organizar un congreso en el que pueda reunir a la mayoría de los líderes que el programa ha apoyado en estos 10 años de existencia. La idea es que ellos puedan presentar sus proyectos e impactos al público en general y se lleven a cabo actividades que promuevan nuevas sinergias y fortalezcan la red de Liderazgo SAM. Por lo que, si usted quiere colaborar para lograr esta meta, puede contactar a Maru a través de su correo electrónico: maria.arreola@fmcn.org

La sostenibilidad es clave para consolidar un área marino costera protegida

Hendryc Acevedo, director de la Unidad Técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Punta de Manabique, Puerto Barrios, Izabal. Foto: Lucy Calderón/MARFund

Por Lucy Calderón

“Cómo ser sostenibles es uno de los más grandes aprendizajes que recibimos durante la ejecución del proyecto Conservación de Recursos Marinos en Centro América y que tres años después continuamos poniendo en práctica, porque con el equipo y material adquirido a través de este, seguimos ejecutando programas y consolidando el manejo del área protegida Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique”, asegura Hendryc Acevedo, director de la Unidad Técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en Punta de Manabique, Puerto Barrios, Izabal.

“El proyecto sembró en nosotros la semilla de la sostenibilidad, es decir, aprendimos a ser y mantenernos productivos haciendo uso racional de nuestros recursos para todas las actividades que efectuamos dentro del área protegida y sus elementos de conservación: arrecifes, mangles, pasto marino, bosque, cuerpos de agua. Y este fue el punto de partida para que el CONAP cumpliera con su compromiso institucional de aportar el capital humano necesario para realizar el trabajo científico y administrativo que se requiere”, señala Acevedo.

Según añade el profesional, el citado proyecto impulsado en 2012 por el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés), tenía como objetivo la creación y fortalecimiento de una red funcional de áreas protegidas marinas y costeras prioritarias en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Las metas eran promover adaptación al cambio climático, conservación de recursos naturales y procesos ecológicos, permanencia de funciones de conectividad y servicios de los ecosistemas, y uso sostenible de recursos naturales.

Para Hendryc Acevedo, del CONAP, trabajar en equipo también es clave para el éxito del manejo de un área protegida. Foto: Lucy Calderón/MAR Fund

Conversamos con Acevedo para conocer más acerca de su trabajo en el Refugio de Vida Silvestre (RVS) Punta de Manabique.

¿Cómo se consolidó el RVS Punta de Manabique?

R/ El apoyo que nos brindó el proyecto permitió el fortalecimiento institucional, a través de la compra de equipo de oficina, tal como escritorios, sillas, computadoras y fotocopiadoras, además de vehículos terrestres y acuáticos. A esto se sumó el compromiso institucional del CONAP que aportó el personal técnico y administrativo que ejecuta los programas de manejo para el área protegida.

Aunque el proyecto finalizó en 2017, nuestra estructura administrativa se mantiene y con los recursos con los que contamos hemos seguido haciendo monitoreo de arrecifes y de refugios pesqueros; tenemos un centro de operaciones interinstitucional y una vivienda que dignifica a los guardaparques.

Anteriormente, después de pasar todo el día en el campo, los guardaparques regresaban a descansar a una carpa de la que literalmente había que colgarse para que el viento no se la llevara. Ahora, en cambio, tienen una vivienda denominada Centro de Operaciones Interinstitucionales con las condiciones básicas para subsistir como agua, energía eléctrica, camas, una cocina.

Centro de Operaciones Institucionales. Foto cortesía: Hendryc Acevedo

También tenemos un técnico marino costero que hace análisis de la calidad del agua del área protegida, le da seguimiento al monitoreo de manatíes y mantenimiento de viveros, mientras que los guardaparques -de ser requeridas- hacen reparaciones a los rótulos, a las torres de control y vigilancia y a la casa en la que viven mientras están de guardia.

¿Qué otros logros se alcanzaron?

R/ Los resultados concretos del aporte del proyecto en el RVS Punta de Manabique son el fortalecimiento del programa de control y vigilancia, el actual programa de monitoreo de los recursos naturales, el seguimiento a los espacios de diálogo con las comunidades que viven en la zona, así como la capacitación de sus habitantes para que aprendan a identificar sus principales necesidades y gestionar las soluciones.

A veces, la gente considera prioritaria una cancha de fútbol, en lugar de contar con agua potable, por ejemplo. Pero gracias a que hemos establecido diálogos y capacitaciones con los integrantes de los grupos organizados que hay dentro del área protegida, como los concejos comunitarios de desarrollo o los concejos consultivos, ellos han aprendido a ser estratégicos al hacer sus peticiones y adaptarse a la normativa ambiental que rige el área protegida.

Como institución mantenemos una estructura administrativa que nos permite operar. En la actualidad, contamos con 12 guardaparques ubicados estratégicamente dentro de la zona. Tenemos un técnico marino costero, dos técnicos de control y vigilancia, una persona que nos ayuda con las labores contables y administrativas y su servidor, que ejerce como director.

¿Cuáles son los retos del RVS Punta de Manabique?

R/ Según su ficha técnica, el Refugio constituye la primera área marino-costera protegida -declarada como tal en 2005- dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Entre sus principales atributos naturales están las zonas de arrecife, pastos marinos, cuerpos importantes de agua dulce y salobre, remanentes importantes de bosque latifoliado además de manglares. El área tiene una dinámica importante como zona de transición entre la parte continental y la marina. Tiene una riqueza de especies particular, en la que destacan las ligadas a los arrecifes. El Refugio ofrece oportunidades para la recreación y turismo por la singularidad de su paisaje.

Sin embargo, los retos que enfrenta son seguir disminuyendo la deforestación, conseguir que haya presencia institucional para la gobernanza y que se cumplan las leyes contra hechos ilícitos como la pesca y tala ilegal, o la invasión de terrenos privados.

Mantener la cobertura de mangle también es un desafío -esta especie se encuentra en el listado de especies amenazadas para Guatemala-, así como promover el desarrollo de las comunidades, porque mientras más oportunidades tengan de realizar actividades económicas, enlazadas con el manejo sostenible de los recursos naturales, menos necesidad tendrán de dañar los ecosistemas.

Es importante darles seguimiento a los programas de manejo del área protegida y conseguir apoyo de otras instituciones para que la gestión sea completa.

Por ejemplo, llevamos sol y lluvia para detectar y frenar los ilícitos, arriesgamos nuestra vida durante los patrullajes de control y vigilancia, y cuando ponemos la denuncia ante el Ministerio Público, no pasa nada…

Contar con un aumento de presupuesto también nos ayudaría a mejorar nuestra labor, porque podríamos contratar al personal capacitado que necesitamos para mejorar nuestra gestión.

En la actualidad requerimos de dos técnicos y tres guardaparques más. Y es importante entender que con los datos que estos profesionales obtienen en campo, los gobernantes podrían tomar mejores decisiones en pro de la conservación.

Más que un trabajo, una pasión

Impartir charlas acerca de la importancia de la conservación del área protegida a grupos de visitantes es una de las tareas de Acevedo en Punta de Manabique. Foto cortesía: Hendryc Acevedo

Hendryc Acevedo tiene una amplia trayectoria en favor de la conservación de los recursos naturales del país. Su trabajo y pasión por la conservación data de 2009 cuando a sus 18 años empezó a trabajar en el CONAP como guardaparque.

Posteriormente, ascendió a técnico de embarques, técnico de planificación -todo mientras estudiaba ingeniería ambiental en la Universidad Rural de Guatemala- y finalmente lo designaron como director de la Unidad Técnica de Punta de Manabique.

Ha tenido a su cargo a estudiantes de distintas universidades que efectúan su Ejercicio Profesional Supervisado. También ha asesorado tesis de investigación en temas relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales; se ha involucrado en proyectos de conservación y restauración del ecosistema manglar; y ha brindado apoyo en la elaboración de instrumentos de gestión para el área protegida Punta de Manabique, tales como Planes de Manejo, Estrategias de Desarrollo y Planes Operativos Anuales.

De tal manera que cuando se le pregunta a Acevedo qué lo motiva e inspira a trabajar en favor del RVS Punta de Manabique, sin titubear contesta que la considera “su finca”. Un territorio del cual conoce la problemática, retos, potencialidades, las 20 comunidades que viven dentro del área… “Me encanta el lugar, amo mi trabajo y lo hago con pasión al igual que mis compañeros”, asegura.

“En esta unidad técnica tenemos a la gente idónea en cada puesto. Cada uno de nosotros siente pasión por las tareas y temas que se abordan; nos hemos identificado e involucrado con el área protegida y esto hace que demos el cien por cien en todas nuestras actividades”, dice el profesional.

Además, “de los resultados que alcancemos cada mes y por los que somos evaluados, depende la sostenibilidad y continuidad de la unidad técnica. Así que todos estamos comprometidos con dar nuestro mejor aporte, cuidar los recursos con los que contamos para trabajar y seguir siendo sostenibles”, asegura Acevedo.

Jóvenes siembran las semillas para vivir en una Guatemala limpia y saludable

De izquierda a derecha: Javier Archila, Enma Aldana, Melisa Mazariegos y Diego Zelada lideraron los proyectos ganadores de los “Mini-grants: las 4Rs”. Foto: Lucy Calderón/MAR Fund

Por Lucy Calderón

Felices y agradecidos, los líderes de los cuatro grupos de jóvenes guatemaltecos que obtuvieron el fondo de subvención “Mini-grants: las 4Rs”, que les otorgó Semillas del Océano, con apoyo económico de la Embajada Británica en Guatemala y el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés), presentaron los resultados de sus proyectos ambientales.

La residencia del embajador británico, Nick Wittingham, fue el punto de reunión en el que ellos dieron a conocer los impactos positivos de las actividades efectuadas con la meta de disminuir la contaminación del país y fomentar la cultura de las 4Rs: Rechazar, Reducir, Reusar y Reciclar.

Nick Wittingham, embajador británico en Guatemala. Foto: Lucy Calderón

Durante la bienvenida a la actividad, Wittingham dijo que estos muchachos están sembrando las semillas sobre la conciencia ambiental que todos debemos tener, ante las situaciones que enfrentamos como consecuencia del cambio climático.

Álerick Pacay, director ejecutivo y fundador de Semillas del Océano, organización que impulsó la Primera Cumbre de Liderazgo Juvenil por las 4Rs, de la que se desprenden los proyectos que impulsaron los jóvenes, comentó que es muy satisfactorio conocer lo mucho que lograron con tan poco presupuesto. El monto total del subsidio fue de Q12,000, el cual se dividió entre los cuatro grupos mencionados.

Pacay añadió que lo mejor de sembrar estas semillas de la conservación -en referencia a los jóvenes-, es que crezcan las ganas de proteger y cuidar los ecosistemas, porque si se logra motivar a más personas a actuar en favor de la naturaleza, los impactos positivos serán en cadena y en beneficio de todos.

Cuadernos amigables con el ambiente

Los materiales usados en la fabricación de estos cuadernos son 100 por ciento reciclables. Foto cortesía: Semillas del Océano

Los integrantes del proyecto Makamul, ejecutado en Cobán, Alta Verapaz, reutilizaron más de 20,000 hojas en buen estado, que recuperaron de cuadernos usados, los cuales obtuvieron como donación en centros educativos de ese municipio. Con este material fabricaron 200 cuadernos nuevos con la marca Makamul, destinaron 100 para la venta y 100 para niños de escasos recursos de la aldea Panhux en San Cristóbal, Alta Verapaz, como parte de su programa social denominado “Regala una oportunidad” (por cada cuaderno que venden donan uno).

Primero a la izquierda, Álerick Pacaky, director ejecutivo y fundador de Semillas del Océano, junto a colaboradores de su organización y los integrantes de Makamul. Foto cortesía: Semillas del Océano

El papel y cartón que no pudieron reutilizar en la elaboración de cuadernos, lo llevaron a centros de acopio para ser reciclado para fomentar la denominada economía circular que busca reducir el uso de materiales vírgenes y la producción de desechos. También recuperaron más de 2,000 libros en buen estado que donarán a diferentes escuelas de la región.

Plástico y biodiversidad “la casa de los bichos”

Los “hoteles” para los insectos polinizadores están fabricados con material reciclable. Foto cortesía: Semillas del Océano

Los “hoteles” para los insectos polinizadores están fabricados con material reciclable. Foto cortesía: Semillas del Océano

Los tres promotores de este grupo construyeron estructuras diseñadas para proveer alojamiento, refugio y descanso a insectos polinizadores del bosque seco del departamento de Zacapa.

Para la fabricación de las 30 casas u hoteles y 30 bebederos para bichos, usaron materiales rescatados en las limpiezas efectuadas junto con las personas que viven en la colonia Pueblo Modelo de dicho departamento.

En la elaboración de los hoteles participaron mujeres de la comunidad. Cuatro de los hoteles construidos los instalaron en el parque de la localidad. Los demás, los situaron en las casas quienes participaron en su creación.

Los hoteles serán monitoreados periódicamente para revisar si han sido colonizados y por qué especies.

Las mujeres que viven en Pueblo Modelo, Zacapa, fueron activas participantes de los talleres organizados por los estudiantes. Foto cortesía: Semillas del Océano.

Las mujeres que viven en Pueblo Modelo, Zacapa, fueron activas participantes de los talleres organizados por los estudiantes. Foto cortesía: Semillas del Océano.

Con este proyecto, que logró el apoyo de distintos actores en la región, como representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los jóvenes también realizaron talleres y charlas de sensibilización para los habitantes de Pueblo Modelo, recolectaron más de mil libras de basura y desechos sólidos, establecieron áreas verdes en el parque de la colonia y prepararon terrenos en los que con ayuda de muchachos voluntarios y 10 adultos sembraron 100 plantas forestales, 30 medicinales y 20 ornamentales.

Restauración de Áreas Verdes en Villa Nueva

Los vecinos de los residenciales donde están situados los puntos ecológicos pueden ir a depositar los desechos sólidos debidamente clasificados. Foto cortesía: Semillas del Océano

Los vecinos de los residenciales donde están situados los puntos ecológicos pueden ir a depositar los desechos sólidos debidamente clasificados. Foto cortesía: Semillas del Océano

A través de la campaña “Tu espacio verde”, quienes lideraron el proyecto Restauración de Áreas Verde en Villa Nueva logaron que los habitantes de los residenciales INDE y GUATEL II, aprendieran sobre la gestión adecuada de residuos y desechos sólidos y coloraron dos estaciones de recolección de materiales reciclables con botes de clasificación segmentados.

Buenas Prácticas GT trabajó en San Lucas Tolimán

Jornadas de limpieza en áreas verdes. Foto cortesía: Semillas del Océano

Jornadas de limpieza en áreas verdes. Foto cortesía: Semillas del Océano

Los integrantes de Buenas Prácticas GT organizaron la limpieza acuática y terrestre del lago de Atitlán para reducir el volumen de desechos sólidos y orgánicos que hay en el área y dañan el ecosistema. También lograron reforestar el sector, con apoyo de 38 voluntarios. Durante la implementación de este proyecto también se desarrollaron talleres y charlas informativas sobre temas ambientales y manejo adecuado de desechos sólidos.

Únete a la cultura de las 4Rs

Según indicó Alerick Pacay, una de las actuales metas de Semillas del Océano es que la Cumbre de Liderazgo Juvenil por las 4Rs pueda realizarse anualmente y que más jóvenes y señoritas se capaciten en temas de tanta relevancia como la contaminación ambiental y el cuidado de la naturaleza.

Álerick Pacay, fundador y director ejecutivo de Semillas del Océano. Foto: Lucy Calderón/MAR Fund

“Guatemala tiene talento y para fomentarlo necesitamos el patrocinio de instituciones y empresas que colaboren para que las ideas que propongan estos jóvenes se materialicen”, puntualizó Pacay.

Para más información sobre cómo convertirse en patrocinador de la citada cumbre y los “Mini-grants: las 4Rs”, pueden escribir a apacay@semillasdeloceano.com

Narcotráfico, minería y monocultivo amenazan el ecosistema manglar del Caribe guatemalteco

El Islote de los pájaros en Izabal está pronto a desaparecer, según el CECON. Fotos: Jesús Alfonso.

Por Francelia Solano

El ecosistema manglar de Guatemala está vinculado al de Honduras, Belice y México. Lo que le pase a uno le afecta al otro. En el Caribe guatemalteco hay actividades ilegales que destruyen una barrera natural y un sustento para familias que dependen del lugar. Nómada viajó al Lago de Izabal para comprobar tales amenazas y riesgos.

A la izquierda se ve un bosque de mangle deteriorado, dividido y poco frondoso. A la derecha todo lo contrario. Lo que diferencia uno del otro es su frontera: el primero pertenece a Guatemala, el segundo a Belice.

Los árboles parecen abrazarse unos con otros, sus ramas cruzadas se aferran al terreno pantanoso entre la tierra y el agua. Este bosque de mangle es la clave para que el Lago de Izabal, el más grande del país, no muera pronto y que tampoco termine la economía de un lugar que depende un 80% de él.

A pesar de ser tan necesario está siendo depredado frente a la mirada de las autoridades. El narcotráfico, la minería y el monocultivo como la palma africana, han dejado amordazados a los pobladores que no denuncian por miedo y ven cómo, poco a poco, el sustento de sus antiguas generaciones se desaparece.

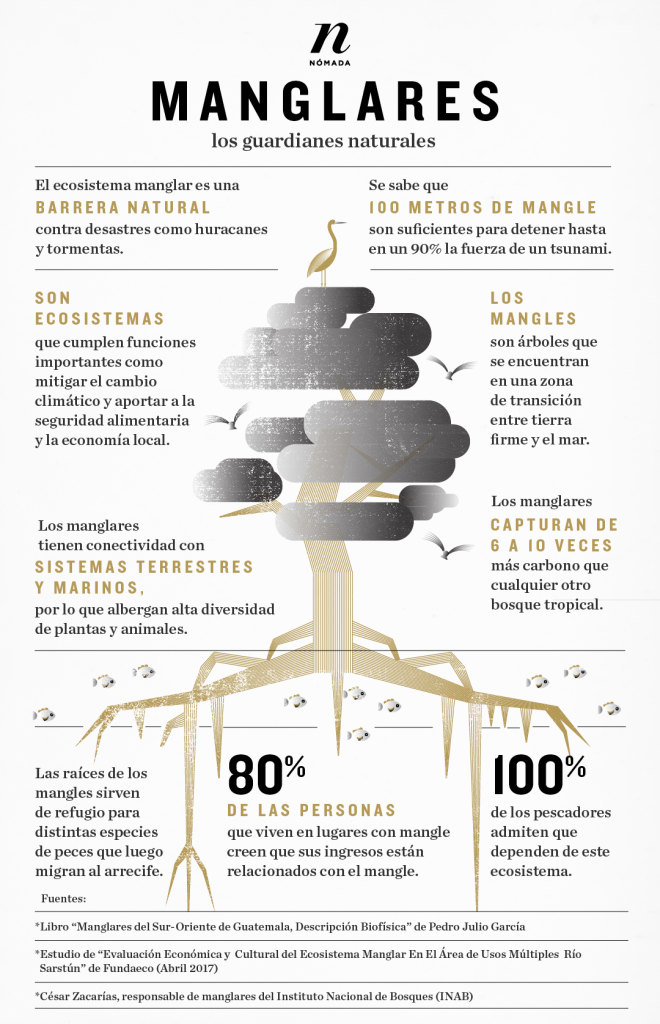

Infografía: Diego Orellana Xocop

1. Los pescadores sin peces

La lancha brinca con más fuerza a las 2 de la mañana, hora en que los López salen a buscar peces. En una oscuridad cegante salen a probar suerte con sus redes. A veces, cuando son días buenos, encuentran una cantidad decente de peces, lo suficiente para que coma la familia. Otros días regresan con las manos vacías a casa.

Los López han sido por tradición una familia pesquera. Pero la contaminación del agua, la pesca ilegal y la depredación del sistema manglar (donde inicia el 80% de la vida marina) han hecho que no puedan subsistir solo con esto.

Cervando Eduah, un poblador de Sarstún, coincide con los López: Ya no se puede vivir de la pesca. Explica que han denunciado en varias ocasiones a las camaroneras que operan en Izabal.

La pesca camaronera es agresiva, cuenta Eduah, tienen redes que “parecen coladores”, donde incluso, las especies más pequeñas son atrapadas.

Este tipo de pesca es ilegal, según el artículo 80 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, pero la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura (Dipesca), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), no sanciona estas prácticas agresivas a pesar de que interrumpen el ciclo de reproducción de los peces. Además de ello tampoco hay sentencias o multas por depredar el mangle.

Oscar Santos, investigador de biología del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, expone que en el mangle comienza la vida marina. La estructura de este ecosistema ayuda a que los peces se reproduzcan en el lugar, pues no permite la entrada de especies grandes, que suelen ser las depredadoras. Es acá donde pasan la primera etapa de su vida, hasta que son lo suficientemente grandes para salir al mar.

Por lo tanto, la falta de peces es alarmante.

La pesca ilegal deja sin peces a los pobladores que han vivido de esta actividad en el Lago se Izabal. Foto: Jesús Alfonso

Expone que además de la pesca agresiva, el poco interés del MAGA de actualizar las vedas (periodos donde se prohíbe la pesca por ser el tiempo de reproducción de cierta especie, para evitar su escasez) ha hecho que el ecosistema se deteriore.

Hay un esfuerzo por cambiar la situación por parte de los comunitarios de Barra Cocolí, una comunidad a 45 minutos de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco.

Hace un año, con un poco de financiamiento, lograron comenzar un proyecto de turismo, esto les ha permitido subsanar su problema económico, y a la vez recuperar lo que han perdido con el tiempo: una pesca regular.

Dentro de su proyecto buscan reforestar el mangle que había en su comunidad. Fernando López, residente de Cocolí, cuenta que reforestar el mangle no es una cosa fácil. Él y los otros 25 habitantes del lugar han recibido muchos cursos y aún así han fracasado con frecuencia.

El mangle es una planta compleja, pero sobre todo cara para reforestar, pues es a base de prueba y ensayo. La misma técnica que se usó en un lado puede que no funcione en otro.

Con su dedo, Fernando López señala unos tubos pvc incrustados en la orilla del lago. Recuerda que hace un año estaba llena de estos, pues dentro sembraban los propágulos —la semilla del mangle—. Ahora solo esos dos tubos guardan lo que quedó de una inversión cuantiosa.

Los habitantes de Cocolí explican que los tubos debían estar más llenos de propágulos, para aumentar la posibilidad de que se enraizaran y que unos se ayudaran con otros. Además, han aprendido que hay lugares más estables donde el mangle crece con más facilidad.

2. Solo el 30% del mangle sigue vivo

Desde 1950, en casi 70 años ha desaparecido el 70% del mangle en el territorio guatemalteco, demuestra The Nature Conservancy (TNC), en el estudio titulado “Biodiversidad Marina de Guatemala” (2009). Esto vulnera a las comunidades que viven de ella. Santos expone que la economía de Izabal se basa mayoritariamente en actividades ligadas a la riqueza hídrica del departamento.

El estudio titulado “Evaluación económica y cultural del mangle en el Caribe guatemalteco” realizado en 2017 por la Fundación para el Desarrollo y la Conservación (Fundaeco), expone que el 83% de los pobladores de Livingston y del río Sarstún consideran que sus ingresos provienen directa o indirectamente del mangle. Además, el 100% del sector pesquero cree que su trabajo depende directamente de la salud del ecosistema manglar.

Además, el Caribe guatemalteco está relacionado con al menos tres ecosistemas más: Los pastos marinos, las áreas boscosas y el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la barrera de corales más grande del del Atlántico, que conecta a México, Belice, Guatemala y Honduras. La organización Arrecifes Saludables, en su Reporte de Salud del SAM, evidencia que la disminución de peces en Guatemala es alarmante, tan solo en 10 años las especies marinas solo ha sobrevivido un cuarto de la población marina y han dejado desprotegido el ecosistema.

Cada año disminuye aproximadamente un 1% la cobertura de manglar en territorio guatemalteco. Foto: Jesús Alfonso

Guillermo Gálvez, acuicultor e investigador de Fundaeco y encargado del monitoreo del manglar en el río Sarstún, dice que la conservación de estos cuatro ecosistemas está relacionada entre sí. Cada uno, es para el otro, una capa de protección ante eventos naturales. Un ejemplo de ello es que 100 metros de mangle pueden disminuir hasta un 90% la fuerza de un tsunami. De esta manera protegen no solo al bosque sino también a la gente que habita cerca del lugar.

3. Destrucción de la barrera natural

El ecosistema manglar es una barrera en muchas formas: además de ser un excelente protector contra los tsunamis, también evita la erosión de las costas.

Limpia el aire más que cualquier otro árbol. Entre sus funciones en la naturaleza está el ser un filtro para el agua que llega al ecosistema y sobre todo es el refugio y lugar de nacimiento de más del 80% de las especies marinas.

A pesar de su importancia, las municipalidades de Livingston y Puerto Barrios no tienen planes que protejan este ecosistema. Nómada intentó comunicarse con ambos alcaldes y ninguno quiso atender la entrevista.

El mangle es un filtro natural para el agua que llega a los ríos donde tienen presencia. Foto: Jesús Alfonso

Entre las amenazas que corre el árbol del mangle está la tala excesiva para la construcción de lugares turísticos, algunos de ellos incluso en áreas que son reserva natural del Estado, dentro de áreas protegidas.

Sobre ello, el director de la Oficina de Control de Áreas en Reservas del Estado (Ocret) en Izabal, Mario Lemus, cuenta que no es responsabilidad de esta oficina el vigilar qué hacen en los lugares que el Estado arrenda. Añade que ellos solo estudian el caso previo y no pueden dar seguimiento sobre el correcto uso de las áreas del Estado.

4. La búsqueda de una solución: la estrategia regional del mangle

El ecosistema manglar y el SAM están conectados en Guatemala, Honduras, México y Belice. Lo que suceda con uno de ellos puede tener repercusiones sobre el otro. Ahora no solo los ecosistemas, sino también los gobiernos y las organizaciones ambientalistas buscan estar comunicados a través de una Estrategia Regional de Conservación y Restauración de Manglares en el Arrecife Mesoamericano, la cual comenzaron a gestar hace un año.

Para que dicha estrategia llegue a cobrar vida se realizó una actividad de tres días, del 18 al 20 de septiembre de 2019 en la Ciudad de Guatemala, en la cual participaron 69 expertos de los 4 países. Después de las charlas y debates se inició un proceso para trabajar en una propuesta regional. Se espera que el próximo año se puedan dar a conocer los primeros pasos para guiar el trabajo de las autoridades en las cuatro regiones del SAM.

Steven Canty, biólogo marino, coordinador del Programa de Conservación Marina, del Smithsonian Institution y también coordinador de esta estrategia, cuenta a Nómada que este es un espacio de diálogo, pero también de compartir experiencias acerca de lo que se hace en cada país para preservar el mangle. Añade que con este intercambio de conocimientos pueden adoptarse nuevas medidas en cada país y ajustarlas a sus necesidades.

Anaité López, Jefe de ecosistemas del Instituto Nacional de Bosques (INAB), quien participó en este evento, explica que durante el evento se pudo ver que hay estrategias en México de restauración del mangle mejores que en Guatemala. A la vez, añade que en materia jurídica con el “Reglamento para el manejo sostenible del recurso forestal del ecosistema manglar”, este país está un paso adelante.

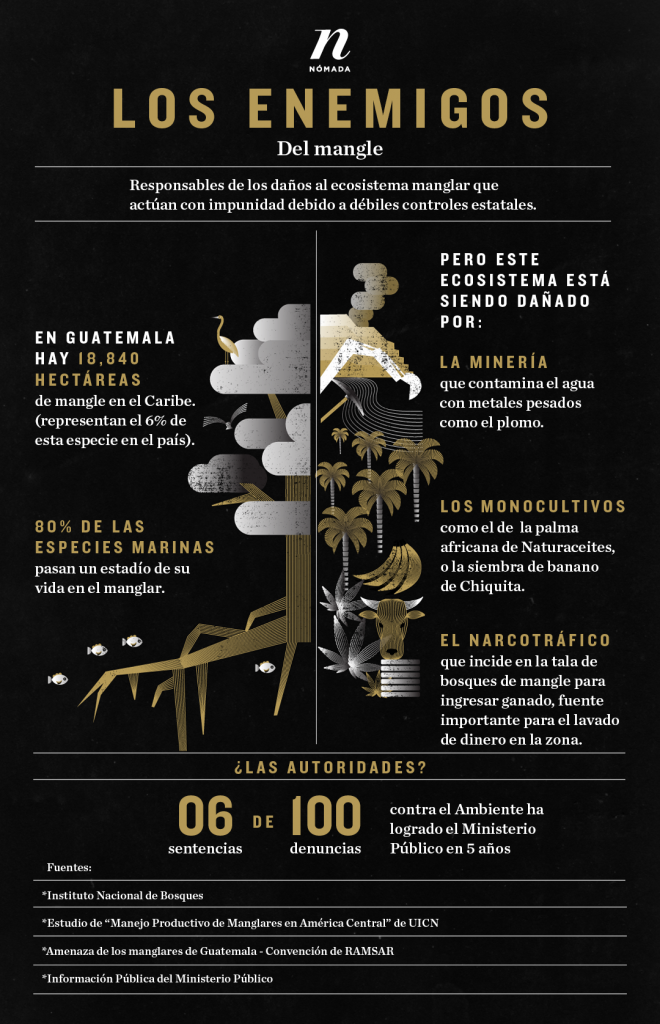

5. Narcotráfico, Minería y Monocultivos

Steven Canty comenta que son varios los problemas que afronta este ecosistema en el país. El primero de ellos es la agricultura en donde se utiliza una gran cantidad de productos químicos. Pedro Julio García, coordinador del Instituto de Investigaciones Hidrológicas de la Universidad de San Carlos, explica que al llover, el agua lava todos estos pesticidas del suelo y corren hacia el lago y los ríos llegando hasta el mangle.

Las raíces del mangle funcionan como depuradores de agua y comienzan a limpiar los pesticidas, pero cuando la cantidad de estos es tan grande, en cierto momento dejan de filtrar, porque exceden su capacidad. Esto deja vulnerables a ecosistemas que dependen de él para contar con agua limpia, como los arrecifes.

Es en este problema es donde inciden las empresas de monocultivos en Izabal, como la palma africana con la empresa Naturaceites y las bananeras como Del Monte. Pero este tipo de siembras agresivas no solo afectan la pureza del agua, también son invasivas. García explica que suele ser recurrente en las plantaciones de monocultivo el ampliar el territorio y aumentar una “hilera” de cultivo más, expandiendo su espacio y llegando a áreas de manglar.

Las actividades mineras, como las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) también afectan el ecosistema manglar. El último estudio de aguas, realizado hace 10 años por la Universidad de San Carlos, constató que hay una fuerte presencia de metales pesados en el agua, el más agresivo: el plomo. Un investigador ambiental en la región, que prefiere guardar el anonimato, añadió que la única fuente de este tipo de metales es de la minera CGN.

La directora de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI), Maritza Aguirre, dice que esta institución no cuenta con estudios actualizados sobre metales pesados en el agua. Explica que análisis como estos requieren un equipo especializado y más presupuesto, algo que no tienen.

Infografía: Diego Orellana Xocop

Pedro Julio García, del CEMA, argumenta que en los animales marinos también se ha encontrado presencia de plomo y es más concentrado de acuerdo a la especie. Explica que la cadena alimenticia marina comienza con los peces más pequeños que son comidos por los más grandes. Algunos de estos son peces que se encuentran también en nuestra dieta y pueden tener altas concentraciones de este metal pesado, es decir que en nuestra comida puede haber presencia de pequeñas dosis de “veneno”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plomo es una sustancia química que se acumula en el cuerpo causando daños progresivos en la persona. No existe un nivel bajo de plomo del cual se pueda decir que no sea nocivo, es decir, que en pequeñas o grandes dosis este metal puede tener serias repercusiones en la salud. Este es considerado por la OMS como un veneno.

El tercer problema más notable es la ganadería. ¿La razón? Los ganaderos de la región suelen construir quineles que son “caminos” entre los humedales, es decir las zonas “pantanosas”. Esto para que las tierras se sequen y pueda crecer pasto con el paso del tiempo. Es ahí donde llevan a su ganado después de dos años.

Fuentes con conocimiento en el tema, que prefieren hablar en el anonimato, señalan que estas prácticas están íntimamente ligadas con lavado de dinero de los narcotraficantes de la zona. Ambas, en entrevistas separadas, concuerda en que la influencia de esta gente es tan grande en el lugar, que incluso hace poco tiempo la policía encontró una excavadora haciendo un quinel y en tres días y luego de pagar una multa de Q3,000 entregaron la máquina.

Los quineles son “ríos” artificiales que ayudan a secar los humedales. Estos más tarde son usados como suelo para ganadería. Foto: Jesús Alfonso

Coinciden con que si se hiciera un estudio del impacto que causa la interrupción de este ecosistema, las pérdidas se valorarían en Q100,000 o más. Sin embargo, las autoridades estatales, las organizaciones y los comunitarios se encuentran maniatadas ante la inoperancia de las autoridades en ese departamento.

Mario Lemus, director de Ocret, reconoce el problema que afrontan estos tres grupos de la región.

—La verdad, sí, pobrecitos los del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), porque no pueden denunciar nada por la presencia del narcotráfico, asegura.

6. Un sendero de plástico

Cada mañana los López, después de la pesca van a la orilla de su pequeña playa con arena blanca. Aunque a esa hora no es tan blanca, pues encuentran todo tipo de basura: botellas, pachas, empaques, productos de duroport, bolsas y una gran variedad de desechos plásticos.

Algunas veces recogen grandes costales, otras, solamente pequeñas bolsas. Y la basura está en todos lados: en medio de las raíces del mangle, flotando en el agua o sobre la arena.

Con lo recolectado, los López comenzaron un pequeño proyecto: un sendero de plástico entre el mangle. Después de recoger cada mañana los desechos de ese material, lo llevan al centro del mangle, donde hicieron un mirador en el que se pueden observar grandes áreas de Rhizophora mangle, mejor conocido como mangle rojo, que en la región tiene una característica: es un árbol chaparro, por la falta de fósforo en el área donde crecen.

Los López han construido un camino en medio del mangle con la basura que les llega cada mañana. Foto: Jesús Alfonso

El sendero con un grosor aproximado de 30 centímetros con 10 metros de largo es la suma del plástico que esta comunidad ha recibido por medio año. ¿De dónde viene ese plástico? De todos lados. encuentran etiquetas en inglés, algunos dicen hecho en Belice, México, Honduras o Guatemala. Estos cuatro lugares comparten conectividad hídrica.

El investigador Pedro Julio García cuenta que actualmente en la Universidad de San Carlos se realiza un proyecto de evaluación del agua. En los primeros muestreos encontraron en el Lago de Izabal una importante cantidad ftalatos. Este es un material que está presente principalmente en los plásticos suaves como los mamones de las pachas de los bebés, empaques de comida y botellas delgadas, por ejemplo.

Esto afecta directamente a los pobladores del lugar, que consumen y tienen contacto con el agua. En un estudio realizado por Environmental Science & Technology, los investigadores encontraron una relación entre abortos involuntarios y la presencia de ftalatos en la orina de las mujeres. En los hombres está vinculado con cáncer testicular y una baja en la producción de espermas.

Pero la falta de estudio profundo en la calidad de agua, la inexistencia de una ley de aguas y el poco compromiso de las municipalidades que colindan con el Lago de Izabal lo llevará a un agravio sin retorno.

Oscar Santos, quien monitorea el comportamiento del agua del Lago de Izabal, explica que este ha llegado a niveles altos de insalubridad. Afirma que si no se le da tratamiento lo antes posible a temas como el plástico, la aparición de la hydrilla (una planta no nativa del lago) y la contaminación del agua, se ponen en riesgo los ecosistemas que dependen de él, como el mangle y el arrecife.

Santos concluye que en diez años el lago podría verse “igual de afectado que el de Amatitlán” y con daños casi irreparables.

7. Castigos débiles

Al otro lado del escritorio la fiscal de delitos ambientales de la Ciudad de Guatemala, Aura Marina López, firma algunos papeles con cierta prisa. Llegan algunos trabajadores con carpetas en las manos para hacerle preguntas de algunos casos. Apresurada explica que el Ministerio Público (MP) es el encargado de llevar los casos que llegan como denuncias al MP.

La fiscal López dice que esta fiscalía no tiene los suficientes recursos para perseguir de oficio los delitos contra el Ambiente, específicamente sobre el mangle. Comenta que solo si les llega una denuncia ellos proceden a investigar. Se le pregunta sobre cuántas sentencias han logrado en el MP en relación al ecosistema manglar en cinco años.

—Ninguna, responde con seguridad.

Del otro lado de la pequeña oficina una persona dice: “sí, hay una sentencia”. Se refiere al caso en la Finca Salamanca en Escuintla que concluyó con una multa de Q20,000 y una reparación digna de Q5 millones en árboles normales. La fiscal López asegura que el mangle se reproduce solo, sin embargo, los expertos explican que tiene un crecimiento complicado y requiere cuidado y conocimiento.

El mangle guatemalteco en el río Sarstún es mucho menos frondoso. Foto: Jesús Alfonso

El lado beliceño de Sarstún está mejor conservado. Foto: Jesús Alfonso

Información pública del MP, revela que desde 2009 a la actualidad se han investigado más de 330 casos sobre especies protegidas, pero no se especifica de cuáles. Tan solo 6 de estas han llegado a una sentencia.

En dos de ellas se impusieron 5 años de cárcel, multa de Q20,000 y expulsión del país. En otros dos casos se condenó a 10 días de cárcel, en uno de ellos se colocó una multa de Q500 y en otro, una de Q1,000. En los últimos dos solo hubo una multa de Q2,000 y Q3,000 respectivamente.

La fiscalía de Delitos contra el Ambiente culpa al Conap, Ocret, Dicri y Diprona por su bajo desempeño. Hendryc Acevedo, director del Conap de Izabal, muestra una lista de 60 denuncias presentadas por esa institución, donde solo 3 no se han cerrado.

En Belice, al solo pasar unos metros después del río Sarstún, las cosas son diferentes. Si la autoridad detiene a una persona mientras daña este ecosistema de diferentes maneras, puede pasar hasta 20 años de cárcel y pagar multas de hasta US$100,000.

Guatemala premia el daño al ecosistema, Belice lo castiga.

Arrecife Mesoamericano, un activo natural que se debe asegurar

Peces Ángel (Pomacanthus paru) especies que habitan los arrecifes de Guatemala. Foto: Ana Giró/HRI.

Por Patricia González

La Iniciativa de Rescate de Arrecifes está trabajando para extender el seguro paramétrico a todo el Sistema Arrecifal Mesoamericano en un esfuerzo por proteger y conservar los arrecifes de coral a través de un financiamiento sostenible a largo plazo.

México, Belice, Guatemala y Honduras son los cuatro países que comparten el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el cual se extiende por mil kilómetros de las costas caribeñas de dichas naciones. Es la barrera de arrecife de coral más grande del Atlántico que comprende una zona marina y costera que aporta al sustento económico de las comunidades de la región.

Los arrecifes de coral son de los ecosistemas más diversos del planeta, y a la vez, de los más amenazados. Por ejemplo, debido al cambio climático, enfrentan riesgos como tormentas, inundaciones y huracanes.

Ante tal situación, la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes (RRI, por sus siglas en inglés) que es coordinada por el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, por sus siglas en inglés), busca la protección y conservación de los arrecifes coralinos mediante acciones innovadoras que permitan asegurar el financiamiento sostenible y de largo plazo para su restauración, a través de la creación de un fondo de emergencia y un seguro paramétrico para arrecifes.

La RRI tiene como objetivo incrementar la resiliencia y la capacidad de recuperación de sitios de arrecifes del SAM y de sus servicios ambientales y culturales, por medio del desarrollo de capacidades de las comunidades, regulaciones, incentivos económicos y sostenibilidad financiera.

¿Qué es un seguro paramétrico?

Integrantes del Comité Técnico de la Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes durante su reciente reunión en Guatemala, en noviembre 2019. Foto: Eddy Chamalé/Viatori

Un seguro paramétrico para arrecifes es un mecanismo financiero innovador que permitirá cubrir los costos de las acciones de respuesta rápida para identificar y atender los daños en arrecifes después del impacto de un huracán.

Salvador Pérez, especialista en definir soluciones para el manejo de riesgos basado en métodos matemáticos y consultor para la RRI de MAR Fund, indicó que un seguro tradicional cubre contra un riesgo y en caso de que este se materialice se realiza una evaluación de daños para luego otorgar un pago.

Mientras que, un seguro paramétrico, es aquel que se construye bajo parámetros técnicos previamente analizados, tales como el tipo de evento, el grado de daño y las características que puedan generar un impacto negativo o catastrófico

¿Qué partes intervienen en el establecimiento de este tipo de seguro?

Dos partes intervienen en un seguro paramétrico para arrecifes. El ente o custodio de los arrecifes expuestos al riesgo de un evento catastrófico, en este caso un huracán -definido en el diseño del seguro-, y el ente asegurador, quien toma el riesgo, explicó Salvador Pérez.

Entre estas partes estará previamente acordado cuáles serán las características/parámetros del huracán o fenómeno climático que dispararán el pago del seguro. Si durante la vigencia del seguro paramétrico ocurriera un fenómeno natural, para efectuarse el pago respectivo, únicamente debe verificarse el cumplimiento o no de los parámetros, resaltó Pérez.

La verificación del cumplimiento del o los parámetros que se hayan establecido en la póliza la realizará un tercero independiente, como podría ser el Centro Nacional de Huracanes, división del Centro de Predicción Tropical del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos.

En el caso de los sitios a asegurar en el SAM, se están evaluando los parámetros. Tentativamente, se podría determinar que un huracán con velocidad a partir de los 64 nudos -equivalente a unos 118.528 kilómetros por hora- sea uno de los parámetros del seguro.

Brigadas de respuesta a emergencias

Investigadores marinos se preparan para efectuar un monitoreo de arrecifes en Guatemala. Foto: HRI

Los países que tienen arrecifes de coral deberían contar con Brigadas de respuesta a emergencias en caso de que estos vitales ecosistemas sean dañados por fenómenos naturales o de otro tipo.

En el caso del SAM, MAR Fund apoyará la organización y equipamiento de las citadas brigadas, las cuales estarán integradas por profesionales que desde su experiencia aportarán al trabajo de restauración inmediata de los arrecifes de coral, tarea que incluye la limpieza del sitio. También incluirán a pescadores y prestadores de servicios locales en las comunidades costeras, indicó María José González, bióloga y directora ejecutiva de MAR Fund.

Las Brigadas de respuesta a emergencias aplicarán un protocolo de respuesta inmediata elaborado por The Nature Conservancy para los arrecifes de Quintana Roo, México. MAR Fund ha adoptado y ajustado el protocolo para el resto de los países del SAM. Para el 2020 comenzarán las capacitaciones respectivas a quienes integren las brigadas.

¿Qué se necesita para que los gobiernos inviertan en un seguro paramétrico para arrecifes?

Claudia Ruiz, coordinadora de la RRI, señaló que con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se está trabajando en el impulso del Estudio de Valoración Económica de los Arrecifes del SAM. Con este se busca proveer a los gobiernos y al sector privado de información clara sobre el valor de los arrecifes, para que sea una base sobre la cual orienten la toma de decisiones e inviertan en la conservación de los recursos y en mecanismos financieros como el seguro paramétrico para arrecifes. Se prevé el inicio del diseño del estudio en 2020.

María José González dijo que actualmente se está trabajando en la recaudación de fondos para terminar el diseño del seguro paramétrico para arrecifes y luego comprar las primas piloto del seguro para los sitios definidos por cada país de la región. La idea es probar el concepto del seguro paramétrico para arrecifes de coral. Este proceso lo realizan con Willis Towers Watson, empresa líder a nivel mundial en consultoría financiera, la cual brinda soluciones para gestionar el riesgo y optimizar los beneficios de quien requiera sus servicios.

Ruiz explicó que MAR Fund condujo una revisión y análisis de las normativas existentes en cada país que abarca el SAM: “Identificación de legislación aplicable para la restauración de arrecifes en los cuatro países del Sistema Arrecifal Mesoamericano y recomendaciones para una legislación viable a nivel local y regional”.

Por otro lado, se llevó a cabo la sistematización de los resultados y hallazgos principales, recomendaciones y las lecciones aprendidas durante el proceso del análisis legal, para proporcionar información clave y discutirla con los gobiernos, entre otras acciones.

Para Guatemala, las normativas analizadas son:

- Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto 90 -2000.

- Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

- Ley de Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 (modificado por Decreto No.63-98 y reformado por Decretos Nos. 22-99 y 90-2000.

- Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 137-2016.

- Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4 -89, reformado por Decreto 110 -96.

- Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas.

- Ley General de Pesca y Acuicultura, Decreto 80 -2002.

- Ley de Cambio Climático, Decreto 7 -2013.

- Ley Reguladora de las Áreas de Reserva Territoriales del Estado de Guatemala.

- Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción (2012).

- La Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala (2009).

- Política Nacional de Cambio Climático (2009).

Infografía: Patricia González/Viatori

¿Qué sitios del SAM cubriría un seguro paramétrico?

Para la implementación de este mecanismo financiero piloto, los cuatro países que conforman la RRI, trabajan en la identificación de sitios clave de arrecifes en la región del SAM.

“MAR Fund condujo la identificación preliminar de 7 sitios de arrecifes en el SAM que serán pilotos para el seguro. Se incluirán al menos 2 sitios de arrecifes prioritarios en México, Belice, Honduras, y 1 en Guatemala. La priorización se llevó a cabo a través de un proceso participativo en los cuatro países, a través de reuniones de consulta con científicos, autoridades locales y regionales, y co-manejadores de áreas protegidas”, resaltó González.

En 2018 y 2019 se realizaron 16 reuniones de consulta en los cuatro países del SAM, en las cuales participaron 119 representantes de 49 organizaciones. En Guatemala se efectuaron dos reuniones con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Gobernación Departamental, la Brigada de Infantería Marina del Ejército de Guatemala y la Empresa Portuaria Nacional, para identificar las áreas de arrecifes a proponer.

La validación incluye posiblemente un sitio clave en el área protegida de Punta de Manabique, situado en Izabal, Guatemala.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un seguro paramétrico para arrecifes?

Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), valoró las acciones que se impulsan en busca de la implementación del seguro para arrecifes, ya que constituye una herramienta valiosa y aporta a los esfuerzos de conservación de uno de los activos naturales de mayor importancia para Centroamérica.

También apuntó que dichos esfuerzos deben ser reconocidos por los gobiernos de cada territorio que conforma el SAM, así como darle la valoración económica que corresponde. “Los acuerdos deben ser considerados colectivamente y tener en cuenta el factor costo-beneficio económico y político para la región”, dijo Nieto.

¿Por qué los gobiernos deben invertir en la recuperación de los arrecifes?

Justo Rodríguez, técnico de la Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación (FUNDAECO), ha apoyado en la capacitación a comunitarios y pescadores en Lívingston, Izabal, Guatemala. Foto: Eddy Chamalé/Viatori

Justo Rodríguez, técnico de la Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación (FUNDAECO), quien nació y creció en Livingston, Izabal, región guatemalteca del SAM, y quien desde hace 15 años ha contribuido en temas de conservación para varias entidades, comentó que en su trayectoria personal y laboral ha observado el beneficio que tienen los arrecifes tanto para la vida marina como para la humana.

“Los arrecifes son áreas de reproducción para diversidad de especies acuáticas y a la vez son fuente de alimentación para los pescadores de la localidad. Por eso, es importante que el Estado regule y agilice acciones preventivas en favor de estos ecosistemas y se deben establecer procedimientos para saber cómo atenderlos después de la ocurrencia de un fenómeno natural”, señaló Rodríguez.

Ricardo Rabotín, asesor de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, quien representó al ministro por ley, Elvis Rodas, ante el Comité Técnico de la RRI durante la Séptima Reunión Ordinaria del Comité Técnico de Proyecto, desarrollada el 7 y 8 de noviembre de 2019, manifestó que el impulso del seguro paramétrico para arrecifes es factible, por medio del desarrollo de un instrumento jurídico que tome en cuenta el análisis de las normativas legales de cada país. “De esta manera se pueden concatenar criterios y crear un protocolo que permita la protección integral”, indicó.

En el caso del gobierno hondureño, se están evaluando las zonas arrecifales a incluir, las cuales podrían ser Islas de la Bahía y Cayos Cochinos, indicó Rabotín.

Luisa María Fernández, jefa interina del Departamento de Ecosistemas del MARN Guatemala e integrante del Comité Técnico de la RRI, indicó que con un seguro paramétrico para arrecifes se obtendrán beneficios en favor de los ecosistemas naturales del país, en especial el económico.

Hendryc Obed Acevedo Catalán, encargado de la Unidad Técnica Punta de Manabique del CONAP en Izabal, expresó que con la adopción del seguro paramétrico para arrecifes se tendría una mayor capacidad de reacción y recuperación de los sitios. Dependiendo del daño, un arrecife puede recuperarse en no menos de 10 años, pero con esta iniciativa puede lograrse en la mitad del tiempo.

México, el primer país con seguro paramétrico para arrecifes

El estado de Quintana Roo, México ha sido el primero en pagar un seguro paramétrico para arrecifes contra huracanes para los arrecifes de Cancún y Puerto Morelos en 2019.

María del Carmen García Rivas, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable con Orientación en Conservación de la Biodiversidad, directora del Parque Nacional de Arrecife Puerto Morelos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) México y punto focal para la RRI, indicó que el seguro paramétrico para arrecifes es una herramienta necesaria, ya que en los escenarios que se prevén debido al cambio climático, el ecosistema arrecifal es el más vulnerable.